Kreislaufwirtschaft

Circularity oder die Kreislaufwirtschaft ist eines der wichtigsten Konzepte zur Verringerung der Auswirkungen des menschlichen Konsums auf die Umwelt. Tatsächlich ist die Kreislaufwirtschaft eines der Grundprinzipien des biologischen Lebens und auch für die menschliche Gesellschaft keineswegs neu. Die Pfarrkirchen von Atcham, Wroxeter und Upton Magna beispielsweise wurden größtenteils aus Steinen gebaut, die von den Gebäuden des Viroconium Cornoviorum stammen.[1] Die Praxis der Wiederverwendung von Baumaterial war sogar so verbreitet, dass sie einen eigenen Begriff erhielt: Spolia, abgeleitet vom lateinischen „spolium“ für Beute.

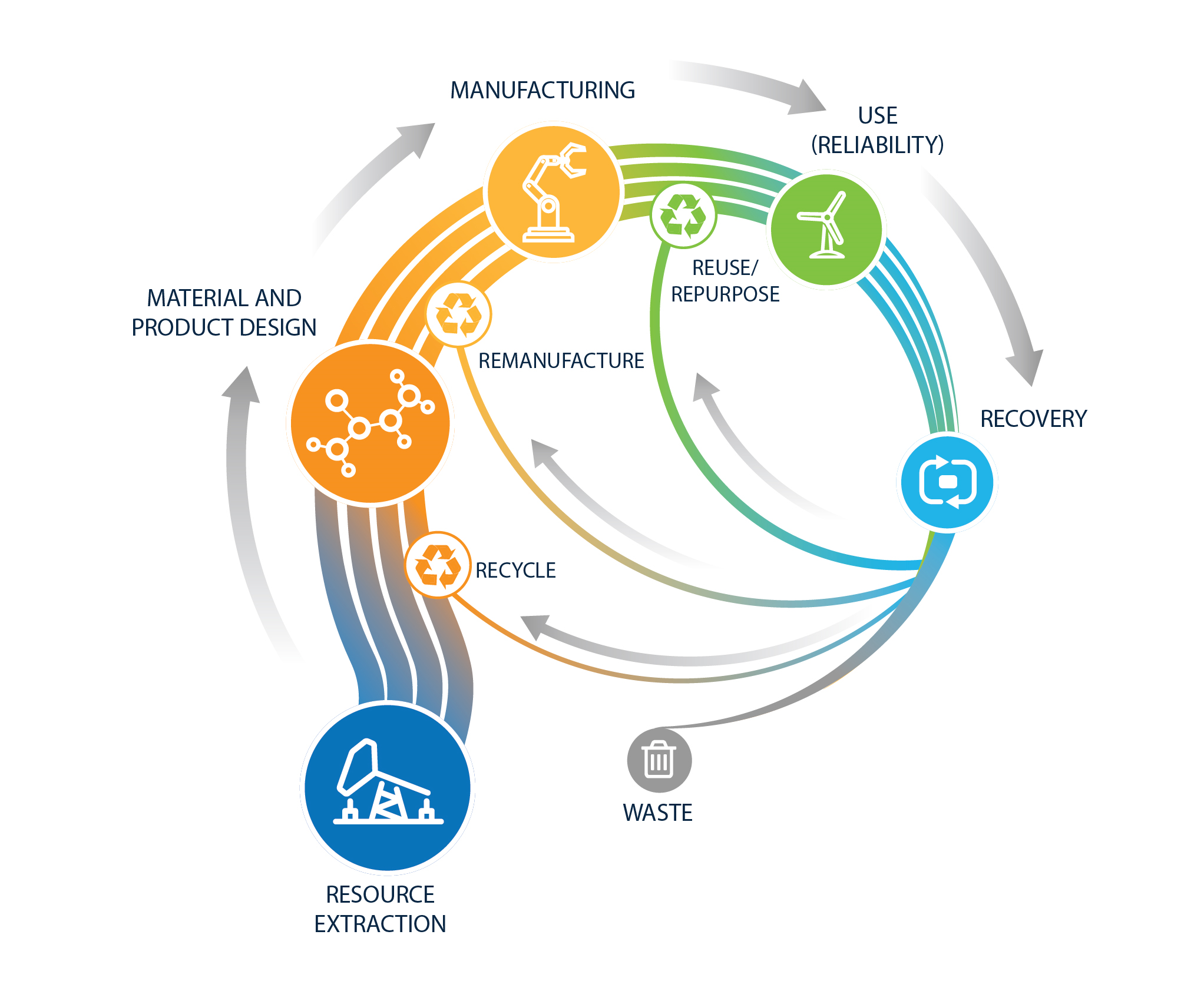

Es gibt mehrere Ansätze zur Kreislaufwirtschaft mit unterschiedlicher Reduzierung des Energie- und Rohstoffbedarfs. Bei der Erstellung einer Hierarchie wurden die folgenden Ebenen der Kreislaufwirtschaft ermittelt:

Streng genommen geht es auf den beiden höchsten Ebenen nicht um Kreislaufwirtschaft, sondern um nicht-kreislaufwirtschaftliche Aspekte. Sie sind jedoch von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung eines Kreislaufwirtschaftskonzepts. Der allgemeine Aufbau der Kreislaufwirtschaft in Materialströmen von der Rohstoffgewinnung bis zur Abfallentsorgung wird in den folgenden Grafiken dargestellt:

Jeder Schritt von der Rohstoffbeschaffung bis zur Behandlung am Ende des Lebenszyklus ist für die Kreislaufwirtschaft entscheidend. Rohstoffe können zum Beispiel aus geologischer Gewinnung, erneuerbaren Quellen oder Recycling stammen. Material- und Produktdesign und -entwicklung beeinflussen die spätere Herstellung, Nutzung und Haltbarkeit, die Möglichkeit der Reparatur, Wiederverwendung, Wiederaufarbeitung oder des Recyclings.

Recycling

Obwohl das Recycling nur eine geringe Priorität in der Kreislaufwirtschaft hat, ist es eine der Schlüsselkomponenten auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Industrie, insbesondere bei Einwegartikeln wie bestimmten Verpackungsarten oder medizinischen Geräten. Außerdem geht es in der chemischen Industrie hauptsächlich um Moleküle auf Kohlenstoffbasis, und die Abhängigkeit von fossilen Kohlenstoffquellen ist auf Dauer nicht nachhaltig. Zudem wird die Versorgung der chemischen Wertschöpfungsketten mit fossilen Kohlenstoffquellen nicht nur im Hinblick auf den Klimawandel, sondern auch auf die schwindenden natürlichen Ressourcen als problematisch angesehen.

Wie dem auch sei, es gibt verschiedene Klassen des Recyclings selbst, je nachdem, auf welcher Stufe das Material in den Produktionsprozess zurückgeführt wird. Im Allgemeinen sind folgende Klassen mit zunehmenden Produktionsschritten bis zum Endmaterial weithin anerkannt:

- Mechanisches Recycling: Der Abfall wird nach Materialarten in Fraktionen sortiert. Jede Fraktion wird dann verarbeitet, z. B. geschreddert und pelletiert, um als Ausgangsmaterial für eine neue Produktion verwendet zu werden. Das werkstoffliche Recycling ist auf schmelzbare Materialien wie thermoplastische Polymere oder Metalle beschränkt.

- Physikalisches Recycling: Physikalisches Recycling von Polymeren umfasst eine Reihe von Verfahren zur Trennung der verschiedenen Komponenten von Kunststoffteilen. Ziel ist es, Polymere von nahezu originaler Qualität (virgin material) zu isolieren, die für die Herstellung neuer Materialien geeignet sind. Die derzeitigen Verfahren befinden sich alle im Forschungs- oder Pilotanlagenstadium.

- Chemisches Recycling: Beim chemischen Recycling werden die Polymermoleküle in kleinere Einheiten gespalten. Je nach Art der Spaltung gibt es verschiedene Arten des chemischen Recyclings für Polymere:

- Depolymerisation: Das Polymer wird in seine ursprünglichen Monomere oder einen Vorläufer dieser Monomere umgewandelt. Eine gängige Methode ist die Hydrolyse (Solvolyse) von Polyestern in Säuren und Alkohole. Diese Art des chemischen Recyclings ist auf Monomaterialpolymere mit definierten Spaltstellen wie Estereinheiten beschränkt, während bei Polyolefinen die statistische Spaltung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen zu komplexen Gemischen kleinerer Moleküle führt. Je nach den Bedingungen kann die Depolymerisation zu Oligomeren unterschiedlicher Länge oder im Falle einer vollständigen Depolymerisation zu Monomereinheiten zurückführen.

- Pyrolyse/Vergasung: Wenn eine Depolymerisierung/Depolymerisation nicht möglich ist, ist die Pyrolyse oder Vergasung ein Mittel zur Umwandlung von Abfallstoffen in niedermolekulare Einheiten als Rohstoffe für neue Produktionsprozesse. Die Prozesse führen jedoch zu einem komplexen Gemisch kleiner Moleküle, erfordern viel Energie und eine große Anzahl an Prozessschritten vom Materialausgang zu neuen Produkten.

Das chemische Recycling von Metallen ist weit verbreitet, insbesondere bei hochwertigen Materialien wie Edelmetallen. Chemisches Recycling bedeutet in diesem Zusammenhang die Umwandlung der Metalle oder ihrer Legierungen in eine lösliche Form, die Trennung und Reinigung der verschiedenen Metallsorten und ihre Wiedereinführung in den normalen Produktionsprozess.

Während die werkstoffliche Verwertung bereits gut etabliert ist (mit kleinen bis mittelgroßen Anlagen, die geografisch weit verteilt sind), sind die anderen Klassen weit weniger verbreitet und sind teilweise nicht über das Stadium einer Pilotanlage hinausgekommen. Einen Überblick über die Raten der werkstofflichen Verwertung von Kunststoffverpackungen in Europa gibt die folgende Abbildung.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Wiederverwertung zur Verwendung in derselben Anwendung zu berücksichtigen ist, ist die Produktsicherheit. Daher hat die Europäische Union einen Rechtsrahmen für das Recycling von Materialien mit Lebensmittelkontakt geschaffen:

Zur Erleichterung des Recyclings gibt es mehrere Ansätze, von denen einige in direktem Zusammenhang mit Innovationen in der chemischen Industrie stehen:

- Designanpassungen (Design for Recycling):

- Mechanisch: Sicherstellung der Möglichkeit der Zerlegung in Einzelteile aus verschiedenen Materialien

- Material: Verwendung von Monomaterialien anstelle von Verbundstoffen und Laminaten

- Polymer: Optimierung des Polymers für wiederholtes Aufschmelzen, Verringerung der Degradation

- Vermeidung von Materialien, für die es keinen Recyclingstrom oder keine Recyclingtechnologie gibt.

Footnotes

- Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Spolia und Barker, A. Philip (1977). Techniques of Archaeological Excavation. Routledge. p. 11.

- Cramer, J. (2017). The Raw Materials Transition in the Amsterdam Metropolitan Area: Added Value for the Economy, Well-Being, and the Environment. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 59, 14–21. https://doi.org/10.1080/00139157.2017.1301167.

- S. Ovaitt, H. Mirletz, M. Mendez Ribo (2023). NREL/PV_ICE: v0.3.2 Release. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7651576.

- Crippa, M., De Wilde, B., Koopmans, R., Leyssens, J., Linder, M., Muncke, J., Ritschkoff, A-C., Van Doorsselaer, K., Velis, C., & Wagner, M. (2019). A circular economy for plastics: Insights from research and innovation to inform policy and funding decisions. European Commission EC. https://doi.org/10.2777/269031.